1339. Bertrand du Guesclin a 19 ans

Jean de Luxembourg est à Bordeaux. Philippe VI de Valois a 46 ans. Son fils, Jean le Bon a 20 ans. Naissance de Louis de Valois. Louis de la Cerda a 48 ans. Naissance de Blanche de Bourbon. Mort de Jeanne II de Navarre.

Juillet. Jean de Luxembourg est à Bordeaux

L’objectif n’est pas loin d’être atteint : l’armée met le siège devant Bordeaux. 1 Mais la ville résiste : une porte est prise, les assaillants sont repoussés avec difficulté. Le problème du ravitaillement de 12 000 hommes se révèle insoluble, les ressources locales sont épuisées. Des troupes sont prélevées pour aller combattre dans le Nord. Le siège est levé le 19 juillet 1339. C’est dans ce contexte que Jean de Luxembourg reçoit le titre de Gouverneur du Languedoc du 30 novembre 1338 à novembre 1341. 2

La guerre maritime continue

Hastings, Plymouth, Bristol, Sandwich sont pillées et brûlées par la flotte du roi de France, Philippe VI de Valois. Les Anglais finissent par réagir. A la fin de l’année, la flotte des Cinq-Ports, débarrassée de ses obligations en Écosse, bat une escadre française à Douvres puis mène un raid sur Boulogne-sur-Mer, elle détruit 40 navires. 3

Naissance de Louis de Valois

Le 23 juillet naît Louis. C’est second fils, après Charles, du futur roi de France Jean II le Bon, 1319-1364. Louis Ier d’Anjou, Louis I, roi de Sicile, 1339-1384. Il est comte puis duc d’Anjou de 1360 à 1384, comte de Provence et de Forcalquier.

Philippe VI de Valois gagne la bataille de Cambrai

Cambrai est une ville de l’Empire, dans laquelle les Cambraisiens ont autorisé le roi de France à laisser une garnison de 300 hommes d’armes. Édouard III d’Angleterre séjourne au château de Bruxelles en août 1339, quitte cette ville et se dirige vers le Cambrésis, pour satisfaire ses alliés. Il veut s’emparer de Cambrai, il l’attaque, puis l’assiège à partir du 26 septembre.

Le 1er septembre, le roi d’Angleterre Édouard III rassemble ses forces à Malines 4 puis met le siège devant Cambrai. 5

Cambrai est le théâtre d’une lutte entre partisans de l’empereur Louis de Bavière et du comte Guillaume II de Hainaut d’une part, et les alliés du pape et du roi de France Philippe VI de Valois d’autre part. Les alliés de Philippe VI sont les rois de Bohême et de Navarre, le comte de Savoie, le Dauphin de Vienne, et les Castillans.

Le roi d’Angleterre a obtenu antérieurement, de l’empereur Louis de Bavière, alors excommunié et déposé par le Saint-Siège, le gouvernement de la Basse-Allemagne. 6

La défense de Cambrai est assurée par Étienne de la Baume dit le Galois, gouverneur de la ville, grand-maître des arbalétriers de France depuis l’année 1338. Celui-ci, commandant de la garnison française, fait parvenir à l’intérieur de la ville de l’artillerie composée de 10 canons, cinq en métal et cinq en fer, et de la poudre composée de salpêtre, de soufre et de charbon.

Les canons sont fabriqués en France par le seigneur Hugues de Cardaillac et de Bioule (ou, de Cardilhac et de Bieule), et la poudre par l’écuyer Étienne Morel. Les canons doivent être de faible calibre, car ils ne coûtent que 25 livres, 2 sols et 7 deniers en monnaie de Tours. 7

Édouard III demande à l’évêque de Cambrai Guillaume d’Auxonne de le laisser entrer. Au même moment, l’évêque reçoit une lettre de Philippe VI l’informant de tenir bon pendant quelques jours jusqu’à ce qu’il arrive avec son armée. Guillaume d’Auxonne proclame son allégeance roi de France et se prépare à résister à un siège. 8

Édouard III lance plusieurs rudes attaques contre la ville, mais la place résiste durant 6 semaines. C’est alors que se présentent le roi de France et ses alliés devant Cambrai, à la tête d’une grande et puissante armée. Ils forcent l’Anglais à abandonner le siège.

C’est un échec pour Édouard III. Il lève ses troupes sans résultats et se retire vers Saint-Quentin. 9

6 octobre. Édouard III apprend que Philippe VI arrive avec une armée imposante, il abandonne le siège et s’enfuit. Découragé, il passe en Picardie, non sans dévaster les plaines du Cambrésis. Il laisse également une forte garnison dans le château de Thun-l’Évêque. Édouard poursuit ensuite sa route vers Saint-Quentin. 10

23 octobre. Les deux armées se font face dans la plaine entre La Capelle et Buironfosse. Elles se séparent sans avoir engagé le combat. 11

20 octobre. Buironfosse. Les chevaliers du Lièvre

Une célèbre bataille oppose Édouard III roi d’Angleterre, son allié Jean de Hainaut au roi de France Philippe VI de Valois, entouré de son armée de soixante mille hommes. Les deux camps se font face dans un champ situé entre Buironfosse et la Flamengrie. Avant de mener bataille, il a été décidé de laisser reposer les troupes. Quelques écuyers du camp des Français requièrent le comte de Hainaut de les faire chevaliers, lorsqu’en pleine cérémonie, des lièvres surgissent entre les deux armées semant la pagaille et l’affolement des chevaux de la cavalerie. Dans la confusion, on croit à une attaque surprise, des soldats se replient. Face à la tournure insolite de cette situation et de l’effet de surprise qu’il créa, Édouard III reprend la route en direction de Bruxelles et repasse la frontière. Le roi de France satisfait de voir ses ennemis boutés hors du royaume décidera de ne pas poursuivre l’expédition, donnera congé à ses armées.

De cet épisode cocasse, les chevaliers consacrées lors de cette bataille qui n’eut pas lieu, se verront surnommer " chevaliers du Lièvre ". Peut-être pouvons-nous interpréter aujourd’hui les origines du lieu-dit la Cence au Lièvre située à la Flamengrie.

Cette histoire racontée par Jean Froissart, fait partie de la légende. Il connait bien la région. Froissart n’ayant pas été témoin direct de cette bataille - il est trop jeune - en a très certainement enjolivé le récit pour le rendre populaire, à la manière des trouvères de l’époque. Une chose est certaine. Divers écrits attestent de la rencontre des deux armées. La raison de cette bataille avortée tient certainement au fait que l’armée française était bien supérieure en nombre et que face à une inévitable défaite, Édouard III se serait replié sagement. 12

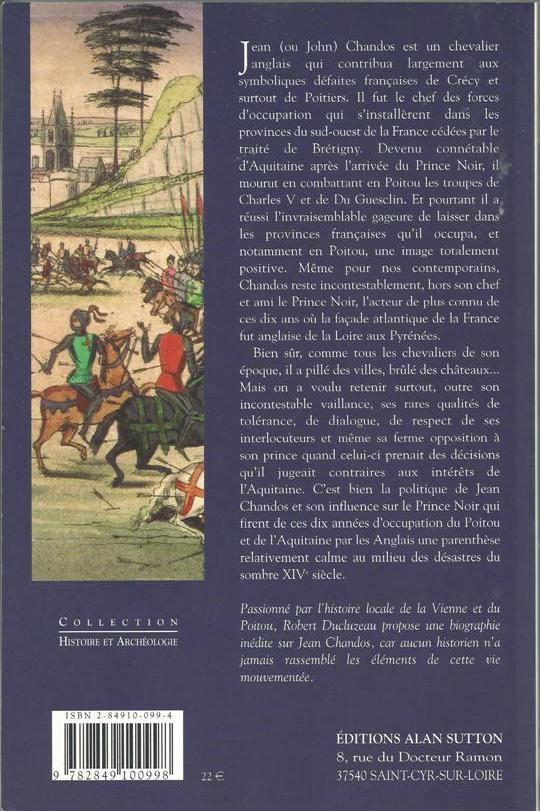

22 octobre. Jean Chandos est fait chevalier

En 1339, il se fait remarquer lors du siège de Cambrai.

Jean Chandos, John Chandos, Jehan Chandos, est fait chevalier par Édouard III sur le champ de bataille, un honneur considérable. C’est le début d’une belle carrière militaire. 13

Né dans le Derbyshire vers 1320 d’une lignée de petite noblesse, c’est grâce à ses talents militaires qu’il réussit à s’imposer dès le début de la guerre. Il a le même âge que Bertrand du Guesclin.

Les Flamands reconnaissent Édouard III comme roi de France

Le 3 décembre 1339, un traité est signé entre Édouard III et les insurgés flamands. Ils le reconnaissent comme roi de France le 6 février.

Anseau de Joinville est nommé maréchal de France

Anseau de Joinville, 1265–1343, est sire de Joinville, 14 en 1317, à la mort de son père, le biographe de Louis IX, il est seigneur de Rimaucourt puis de Reynel en 1304.

Geoffroy d’Harcourt soutient Philippe VI de Valois

Geoffroy d’Harcourt, dit « le Boiteux », vicomte de Saint-Sauveur, 15 fait partie, avec son frère aîné le comte Jean IV d’Harcourt, des 50 principaux barons normands qui s’engagent à aider le roi Philippe VI dans une future conquête de l’Angleterre.

Cette tentative tourne court en 1340 avec l’anéantissement de la flotte française lors de la bataille de l’Écluse, à l’issue de la campagne de Flandre à laquelle Geoffroy d’Harcourt participe avec 6 chevaliers et 30 écuyers. 16

Naissance de Jean de Montfort

Jean III de Montfort, aussi connu sous le nom de Jean le Conquéreur ou encore celui de Jean le Vaillant, en breton Yann IV, est né le 12 avril 1339. 17 Il est le premier enfant de Jean de Montfort et de Jeanne de Flandre.

À la mort de son père en 1345, en pleine Guerre de Succession, il devient comte de Richmond et de Montfort ainsi que prétendant au titre de duc de Bretagne en compétition avec Charles de Blois. À la suite de la victoire du parti anglo-breton sur le parti blésiste en 1364 lors de la bataille d’Auray, il est reconnu par le traité de Guérande, 18 signé le 12 avril 1365, comme seul duc de Bretagne sous le nom de Jean IV de Bretagne. Il meurt le 1er novembre 1399 à Nantes. 19

Les travaux de la cathédrale de Tréguier

C’est la capitale historique du Trégor. L’année 1339 est marquée par la construction de la cathédrale actuelle, 1339-1435, puis du cloître, 1450-1479. La ville est pillée par les Anglais en 1346.Tréguier obtient le statut de ville en 1412. 20

Richard du Poirier est fait évêque de Tréguier en 1339. Il jette la même année les fondements de la nouvelle cathédrale. En 1347 Clément VI canonise Yves Helory, prêtre de son diocèse.

Marie de Bretagne décède

Marie de Bretagne, née en 1268, décède. Elle est comtesse de Saint-Pol et l’épouse de Guy IV de Châtillon-Saint-Pol, comte de Saint-Pol. C’est la fille du duc Jean II de Bretagne et de Béatrice d’Angleterre. 21

Louis de la Cerda, comte de Clermont et de Talmont

Louis de La Cerda, dit Louis d’Espagne est né vers 1291. C’est le troisième fils d’Alphonse de La Cerda et de Mathilde de Brienne. Louis de La Cerda est l’arrière-petit-fils de Louis IX de France par sa grand-mère paternelle Blanche de France.

Philippe VI érige les domaines de Talmont et l’île d’Oléron en comté, confiés à Louis de la Cerda dit Louis d’Espagne, avec mission de les défendre contre le roi d’Angleterre. 22

Acte donné à Vincennes en janvier 1339, par lequel Philippe VI

"en reconnaissances de ses bons et aggréables services", "lui octroye en échange de l’hommage lige, le château, la châtellenie et la ville de Talmont-sur-Gironde, ainsi que l’ile d’Oléron, avec toutes leurs dépendances, fiefs et arrière fiefs, avec la haute et basse justice, sans retenir autre chose que de droit de battre monnaie". 23

En 1339, Philippe VI érige les domaines de Talmont et l’île d’Oléron en comté, confiés à Louis de la Cerda dit Louis d’Espagne, avec mission de les défendre contre le roi d’Angleterre. 24

Il est nommé amiral de France le 13 mars 1341, en remplacement de Hugues Quiéret, tué lors du désastre naval de l’Écluse, le 23 juin 1340. Louis de La Cerda se distingue sur les champs de bataille, il est en Bretagne en 1341. Il meurt vers le 5 juillet 1348 à la Lamotte-du-Rhône. 25

Naissance de Blanche de Bourbon

Blanche de Bourbon se marie en 1352, elle est assassinée en 1361, sur l’ordre de son mari, le roi de Castille, Pierre 1er le Cruel. C’est la deuxième fille du duc Pierre Ier de Bourbon et d’Isabelle de Valois, donc une nièce du roi de France, Philippe VI de Valois. C’est la sœur de Louis de Bourbon et de Jeanne de Bourbon épouse de Charles de Valois, futur Charles V.

Cet assassinat est une des raisons des batailles de Bertrand du Guesclin en Espagne.

Pour sceller une alliance entre les royaumes de France et de Castille, Blanche est amenée à épouser le roi Pierre 1er le Cruel. Pierre le Cruel, avec l’aide des évêques de Salamanque et d’Avila, fait déclarer la nullité du mariage et épouse Jeanne de Castro. Blanche de Bourbon meurt en 1361, assassinée sur l’ordre de son mari dans sa chambre par deux hommes de main juifs, Daniot et Turquant, dont l’un est un de ses vassaux. Pour l’occire en faisant croire à un accident, ils font tomber une poutre sur elle, tandis que les autres Juifs du groupe étranglent ses servantes pour les faire taire. 26

Jeanne II, reine de Navarre, meurt à Conflans en 1349

C’est l’épouse de Philippe III d’Évreux. Ils ont 8 enfants dont :

- Marie, 1330 – 1347, mariée en 1338 à Pierre IV d’Aragon,

- Charles II, 1332 – 1387, comte d’Évreux et roi de Navarre,

- Blanche, 1333 – 1398, mariée en 1349 à Philippe VI de Valois, roi de France,

- Agnès, 1334 – 1396, mariée en 1349 à Gaston III Fébus, comte de Foix et vicomte de Béarn,

- Philippe de Navarre, 1336 – 1363, comte de Longueville,

- Jeanne, 1339 – 1403, mariée en 1377 à Jean Ier, vicomte de Rohan,

- Louis de Navarre, 1341 – 1376, comte de Beaumont-le-Roger.

Des beaux mariages stratégiques !

En juin 1358, le dauphin Charles, futur Charles V, se rend maître de Conflans pour se diriger sur Paris occupée par les Anglais.

Philippe VI de Valois réside à Conflans en 1339

Conflans-l’Archevêque est un lieu-dit de Charenton qui se trouve au confluent de la Seine et de la Marne. Les évêques, puis archevêque, de Paris y possèdent une propriété. La ville doit son nom à la présence du pont de Charenton, mentionné dès le 7ème siècle et qui est certainement l’un des plus anciennement bâtis pour faciliter l’arrivage à Paris. En 1316, le roi Philippe V le Long donne à sa belle-mère, la comtesse Mahaut d’Artois, une partie de la garenne dépendant de sa terre de Conflans.

Le collège de Hubant est un collège de l’ancienne Université de Paris

Il est fondé en 1339, 27 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, par Jean de Hubant, président de la chambre des Enquêtes, en faveur de six boursiers qui devaient être originaires de Hubant ou de ses environs, en Nivernais. 28

La Charte aux Normands de 1315 est confirmée par Philippe VI

Elle garantit une large autonomie à la Normandie. 29

Le 12 mai, fondation de l’Université de Grenoble

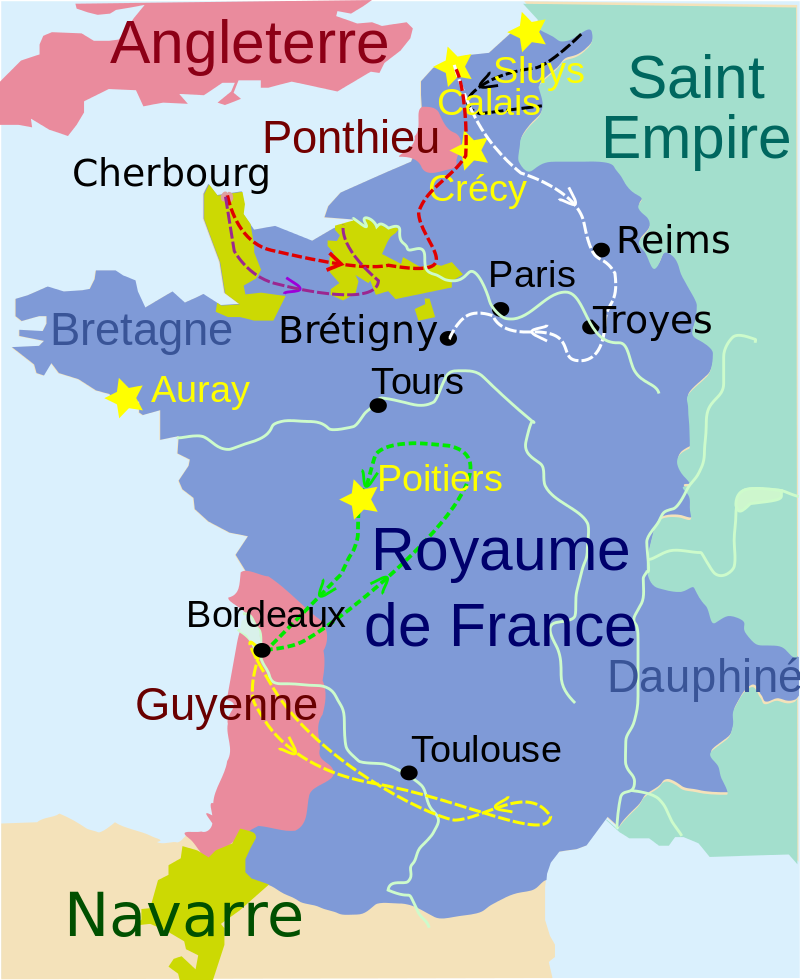

Robert Ducluzeau décrit la vie de Jean Chandos avec précision. Il cite de nombreux textes de Froissart et Cuvelier en précisant les versions de chacun. On trouve plusieurs cartes géographiques et des généalogies. Une vingtaine de pages mentionnent Bertrand du Guesclin. Ils se rencontrent à Dinan en 1357, Niort en 1363, Auray en 1364, et Nàjera, puis Bordeaux en 1367. Il montre qu’il existe un grand respect voire de l’amitié entre les deux hommes aux parcours assez semblables.

Jean Chandos meurt en 1370.

Robert Ducluzeau détaille l’historique du tombeau ? cénotaphe ? de Jean Chandos situé au Pont de Lussac. Le cadavre du connétable reste à trouver ! 30