De Brix à Cherbourg

16 mai 2018

Brix(50), départ 7h30.

Un copieux petit-déjeuner dans la salle d’apparat et c’est parti. Je suis la direction de Saussemesnil et je m’égare, je ne sais plus où je suis. A cette heure, il y a peu de monde sur la route. A un Stop je demande ma route à une automobiliste. Elle va à Cherbourg, je change de plan, je monte avec elle. Elle est professeur de Français-Latin. Je lui raconte l’origine de Brix, elle ne connaissait pas cette histoire. Elle me dépose à l’est de Cherbourg, c’est parfait. Pause-café au Gaulois.

Maintenant je vais vers le château de Gonneville. Je traverse Tourlaville. Après une bonne heure de marche, un automobiliste s’arrête, il ne connait pas le château de Gonneville et me propose de m’y conduire. Il fait du cyclisme dans la région et apprécie de découvrir de nouveaux circuits et de nouveaux sites. Merci. Devant le château qui semble vide, on se quitte.

J’avance vers le château, imposant et bien entretenu. J’aperçois un homme qui taille des herbes et une haie dans le parc, c’est un ouvrier du château, il me dit que le propriétaire est là.

Je reviens à l’entrée et une dame vient ouvrir la porte. Je me présente en lui rappelant que je lui ai adressé un courrier à propos de Bertrand du Guesclin qui aurait peut-être séjourné ici pendant son siège de Cherbourg. Le château aurait appartenu aux Malesmains dont sa mère est une descendante.

Gentiment elle s’excuse de ne pas avoir répondu. J’entre, une infirmière est là pour prodiguer des soins au propriétaire, M. Barthès de Montfort. Celui-ci arrive, il me dit qu’il y a eu jusqu’à 26 familles avec le nom de Montfort et qu’aujourd’hui il y en a encore 6.

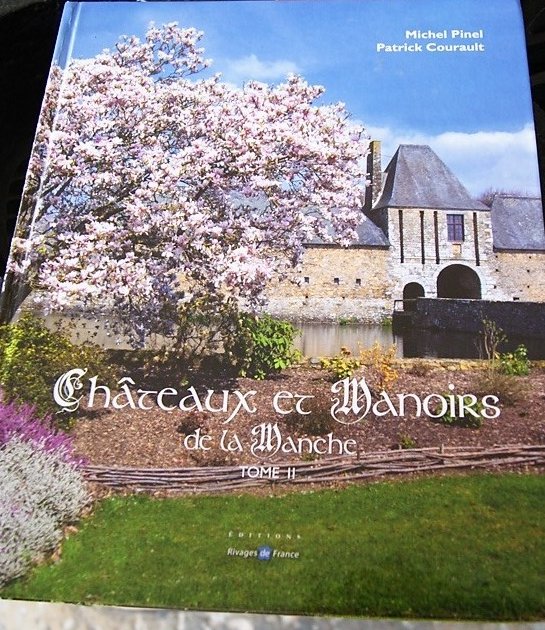

Il me montre un ouvrage récent qui mentionne le château et les Malesmains, mais il n’en sait pas plus. Merci de cet accueil fort aimable.

Je reprends la route vers Cherbourg qui est à 11 kilomètres. Un peu avant Cherbourg, un homme d’environ 35 ans me prend en voiture, il va au centre-ville, quelle aubaine, en effet ce n’est pas agréable de marcher en périphérie des villes, il n’y a pas grand chose à voir et ce que l’on voit n’est pas beau la plupart du temps. Je l’invite à boire un verre. Actuellement il travaille pour un gros producteur de choux et salades, c’est la pleine saison, il fait de bonnes journées. Il préférerait travailler dans le bio, mais il faut trouver, ce n’est pas simple. Il est né à Brest, un autre breton expatrié. On s’arrête au Caffé. Merci.

J’en profite pour m’offrir une pizza, un dessert, une bière. Il est 13h30. La Police locale est en cours de distribution de PV, je vois qu’elle s’apprête à verbaliser un véhicule du journal La Manche Libre. Leur boutique est en face, j’entre et les préviens. On discute et un jeune homme me propose de faire un article, j’accepte, on sort pour faire une photo devant un massif de fleurs. Merci.

Je vais à l’Office de Tourisme demander un plan afin d’aller à l’Abbaye du Vœu. Elle est à l’ouest de Cherbourg. Actuellement elle est fermée et clôturée, elle ouvre pour des évènements exceptionnels comme les Journées du Patrimoine. Aucun trou dans le grillage, impossible de pénétrer, je fais le tour. Bertrand y aurait séjourné. L’Abbaye est en cours de restauration, ce n’est pas du luxe.

Evidemment je fais un vœu, le lieu s’y prête, reprendre la route et faire de nouvelles découvertes sur Bertrand du Guesclin l’année prochaine.

Je reviens en ville, je fais les magasins du centre piétonnier et rejoins la gare afin de me renseigner sur les trains qui vont vers la Bretagne. On est en période de grève. L’attente est longue pour avoir les informations et finalement acheter un billet pour Rennes, demain matin à 6h30. Maintenant le mieux est de trouver un hôtel proche, il y a l’Hôtel de la Gare, juste en face. C’est un peu sobre et rustique, mais bon, la nuit sera courte, allons-y.

Voir et savoir

- Ruffosses. Saussemesnil . 50. Le paysage est vallonné et typiquement bocager, l’altitude variant entre 60 mètres à la sortie de la Gloire du territoire au sud et 175 mètres en limite ouest à la Sorellerie, un des points culminants du Nord-Cotentin, dépassé de quelques mètres seulement par les hauteurs de la Hague.

- L’histoire du peuplement marque une pause très sensible de la fin du XIVe siècle jusqu’au milieu du XVe siècle : cette partie de la presqu’île a été très durement touchée par le « grand vuydement » de 1378 imposé par la Couronne, nom donné à la politique de la terre brûlée pratiquée en Nord-Cotentin pour ralentir l’avancée anglaise dont les exactions ont probablement chassé devant elle les récalcitrants au départ. Et il y a tout lieu de penser que ceux qui n’ont pas déguerpi ont été malmenés ou enrôlés de force par les soudards et les brigands qui infestaient les bois environnants.

- Réunion de plusieurs hameaux potiers implantés pendant les dernières vagues de défrichements, la paroisse a été avec Néhou et Vindefontaine l’un des principaux centres potiers du Cotentin de la fin du Moyen Âge.

- L’église Saint-Grégoire : consacrée au pape Grégoire Ier, elle est édifiée après la bataille d’Hastings, dans le style roman dont elle conserve le plan en croix latine, un arc triomphal, des chapiteaux et des modillons. Remaniée et agrandie durant les XIVe et XVe siècles, avec une sacristie adjointe au XVIIIe siècle.

- Les châteaux de l’Ermitage, de Rochemont et de Montvason à Ruffosses. 1

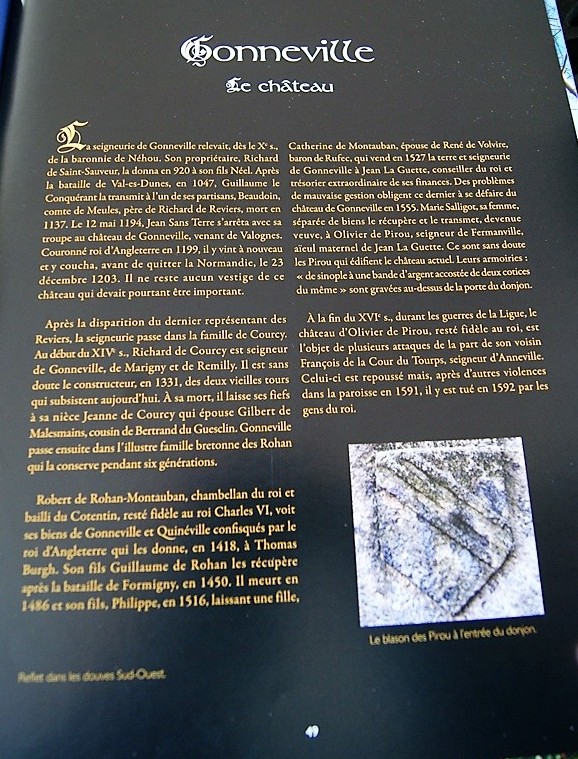

- Gonneville. 50. Château de Gonneville : donjon (XIVe), logis (XVIIIe), résidence de la famille de Barthès de Montfort.

- La seconde époque va de 1330 à environ 1560. Les Courcy, famille considérable de la région normande édifièrent un château féodal dont seuls subsiste aujourd’hui le donjon orné d’une élégante poivrière et de deux tours d’enceinte.

Par mariage, la seigneurie passa dans la famille Malesmains, famille maternelle du grand connétable de France Bertrand du Guesclin. Par mariage, Gonneville échut ensuite à l’illustre famille de Rohan (branche Rohan-Montauban) qui le gardèrent durant 6 générations. Donjon à poivrière ( XIVe siècle). Tour d’enceinte (1313). 2

- Traces de voie romaine au lieu-dit Hamel-ès-Ronches. Elle va du cap Lévi à la forêt de Barnavast.

- Église Saint-Martin du 12e14e/15e/18e siècle.

- Cherbourg. 50. Possession de Charles II de Navarre. C’était le point de départ de la liaison par mer vers la Navarre. Inexpugnable, la ville ne fut jamais prise par les Français.

- Fin juin 1378, les Anglais manœuvrèrent afin que Charles II leur cède la ville. Il la bailla pour trois ans, mais ne put la récupérer ensuite. Du Guesclin assiégea en vain la ville de juillet à décembre 1378. Les Anglais ne la rétrocédèrent qu’en 1404 à Charles III de Navarre.

- Située à l’extrémité nord du Cotentin, entre la Hague et le Val de Saire.

- Citée comme l’une des deux « clés du royaume » par Vauban, peu près au milieu des côtes septentrionales de la presqu’île du Cotentin, à l’embouchure de la Divette et au fond de la baie comprise entre le cap Lévi à l’est et le cap de la Hague à l’ouest, Cherbourg-Octeville est distant de 120 kilomètres des côtes anglaises.

- Située à l’extrémité du Massif armoricain. Les schistes verts, dont la couleur provient de la chlorite et la séricite, sont essentiellement exploités en couvertures dans le Nord-Cotentin, mais aussi en maçonnerie à Cherbourg. Ces roches présentes dans les sols ont été exploitées au cours des siècles dans plusieurs carrières : le granite écrasé extrait à Querqueville et les arkoses du Becquet, ont été utilisés pour la confection de moellons et de blocs équarris pour linteau. Le grès armoricain de la Montagne du Roule sert aux moellons et à l’enrochement. Le fond de la rade de Cherbourg se compose de schistes du Néoprotérozoïque.

- La date de fondation de Cherbourg ne peut être fixée précisément, même si plusieurs historiens locaux, dont Robert Lerouvillois, font remonter l’origine de la ville au Coriallo (pour *Coriovallo) des Unelles. D’après Pierre-Yves Lambert, l’élément celtique corio- signifie « armée, troupe » et l’élément vallo- semblable au latin vallum, serait « rempart, fortification ».

- Lors de la conquête de la Normandie par Philippe Auguste, Cherbourg tombe sans combattre en 1204. La ville est saccagée en 1284 et 1293, l’abbaye et l’Hôtel-Dieu pillés et incendiés, mais le château, où la population est retranchée, résiste. À la suite de ces ravages, Philippe le Bel fait fortifier la cité en 1300.

- Par sa position stratégique, à la fois clé du royaume avec Calais pour les Français et tête de pont de l’invasion pour les Anglais, la ville est très disputée durant la guerre de Cent Ans. Disposant de l’un des plus forts châteaux du monde selon Froissart, elle change six fois de propriétaires à la suite de transactions ou de sièges, jamais par les armes.

- La forteresse résiste en 1346 aux soldats d’Édouard III. En février 1354, Cherbourg est cédée avec par Jean le Bon à Charles II de Navarre, dit le Mauvais, avec l’essentiel du Cotentin. La ville sera navarraise de 1354 à 1378, et Charles II séjournera à Cherbourg à plusieurs reprises.

- En 1378, la ville sera assiégée par Charles V comme le reste des possessions normandes du roi de Navarre, mais en vain. Les troupes navarraises qui avaient reflué du comté d’Evreux et du clos du Cotentin s’étaient retranchées dans Cherbourg, déjà difficilement prenable, et la défendirent contre les attaques françaises. En juin 1378, ayant perdu pied en Normandie, Charles II de Navarre loua Cherbourg en 1378 à Richard II d’Angleterre pour une durée de trois ans. Bertrand Du Guesclin l’assiégea pendant six mois à l’aide de nombreuses machines de guerre, mais abandonna le siège en décembre 1378. Le roi d’Angleterre refusa ensuite de restituer la ville aux Navarrais, malgré les efforts de Charles II. Ce n’est que son fils Charles le Noble qui la récupéra en 1393. Celui-ci la restitua en 1404 à Charles VI de France, en échange du duché de Nemours.

- Le premier Consul Bonaparte veut faire de Cherbourg un des ports militaires principaux, visant l’invasion du Royaume-Uni. Il charge Joseph Cachin de la reprise des travaux de la digue, du creusement de l’avant-port militaire, et de la construction du nouvel arsenal. Après une visite en 1811, Napoléon fait de Cherbourg une préfecture maritime, un chef-lieu d’arrondissement de la Manche et le siège d’un tribunal de première instance.

- Le 16 août 1830, le roi Charles X, détrôné, embarque pour l’exil au port militaire de Cherbourg sur le Great Britain, laissant la place à la Monarchie de Juillet.

- Après avoir vu mouiller dans sa rade le Louxor transportant l’Obélisque de Louxor en août 1833, Cherbourg accueille le retour des cendres de Napoléon en France à bord de la Belle Poule.

- La construction de la basilique Sainte-Trinité est débutée au XIe siècle à la demande de Guillaume le Conquérant.

- L’abbaye Notre-Dame-du-Vœu est fondée en 1145, sur la côte d’Équeurdreville, à la Croûte du Homet, par l’impératrice Mathilde.

- L’abbaye Notre-Dame du Vœu. Le choix du lieu, la croûte du Homet, presqu’île marécageuse arrosée par les ruisseaux de la Bucaille et de Chantereyne, à un kilomètre au nord-ouest de la forteresse de Cherbourg, est tout aussi énigmatique.

- Mathilde l’Emperesse, petite-fille de Guillaume le Conquérant. Elle meurt à Rouen en 1166, avant l’achèvement des travaux. Son fils, le roi Henri II Plantagenêt l’unit au monastère arrouaisien de Saint-Hélier, de Jersey en 1187 pour accroître sa puissance. Le XIIIe siècle est celui de la prospérité grâce aux dons lors des croisades.

- En 1266, 47 religieux, dont 27 résident à l’abbaye les autres dans les prieurés, y sont rattachés. Elle reçoit les visites royales de Louis IX de France (1256) et Philippe le Bel (1286).

- Mais, sans protection, l’abbaye est régulièrement pillée et brûlée lors des incessantes batailles franco-anglaises (1294, 1295, 1327, 1330, 1340, 1346, 1377), contraignant les religieux à la quitter. 3

- 1378 : Du Guesclin chasse les Anglais et s’établit à Montebourg. 4 Montebourg est à 28 kilomètres au sud-est de Cherbourg.

- En juillet 1346, 40 000 soldats d’Édouard III, débarqués à la Hougue, prennent sans résistance les places du Cotentin mais se heurtent à la défense de Cherbourg dont les faubourgs sont une fois de plus saccagés. Le château, fortement réparé par Philippe VI en 1347 et 1348, est cédé en 1354 par Jean le Bon à Charles le Mauvais qui fait renforcer les fortifications à plusieurs reprises entre 1359 et 1369, et, lors d’un séjour en 1366, dispense les bourgeois de la taille pour leur vaillance, autorise le port de l’épée et crée des pairs et des barons. En février 1378, il cède le château pour trois ans à Richard II d’Angleterre, en échange d’une troupe de 1 000 hommes (500 archers et 500 hommes d’armes) et de 22 000 marcs d’argent, se gardant toutefois la seigneurie.

- Bertrand du Guesclin assiège vainement la cité cette même année et, après plus de six mois, retire ses troupes sur Valognes, Montebourg, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Carentan et Saint-Lô. 5

- Elle change ainsi durant la guerre de Cent Ans, six fois de propriétaires, sans jamais être prise par les armes. Donnée par Jean le Bon à Charles le Mauvais, puis vendue à Richard II d’Angleterre, elle est assiégée en vain par Bertrand Du Guesclin. Richard II revend la ville à Charles le Noble, qui l’échange avec Charles VI contre le comté de Nemours. 6

Ma collection de tampons

- Le Gaulois : Bar. tabac. Loto. Presse. 18, rue du Val de Saire. Cherbourg.

De Cherbourg à Rennes. 17 mai 2018. Cherbourg, départ 6h30.

Réveil à 5h30, petit-déjeuner au distributeur de la gare, café au kiosque qui est déjà ouvert.

Le journal annonce qu’il y a de la neige à Châteauneuf-de-Randon, en Lozère. C’est là que Bertrand du Guesclin trouve la mort le 13 juillet 1380.

Le train passe par Lison, au nord de Saint-Lô, et arrive sans encombre à Rennes à 10h30. Catherine m’attend à la gare. Les retrouvailles, une barbe de 15 jours et le visage un peu rougi par le soleil qui m’a suivi durant toutes ces journées.

Une belle marche d’environ 300 kilomètres vers le nord, avec un soleil quasi permanent à droite le matin, dans le dos en journée, puis à gauche le soir, chaque jour. 11 jours de marche, avec des tours et détours, quelques kilomètres en voiture, une moyenne de 27 kilomètres par jour. Des paysages et des situations magnifiques, 611 photos-souvenirs.

Depuis 2015, j’ai fait environ 1500 kilomètres à pied avec Bertrand du Guesclin.

A marcher en bord de mer, sur la plage, j’ai fait moins de rencontres que les années précédentes, même éphémères elles sont enrichissantes et essentielles.

Je constate qu’ici on ne m’a pas demandé si j’allais à Compostelle et pourquoi je marchais, même pas au Mont où circulent les miquelots.

Cette année encore, je n’ai passé aucune nuitée en hamac, à la belle étoile. J’ai toujours trouvé un toit, un hôtel, une chambre d’hôte, sans aucune réservation au préalable. Mon épouse devait prier pour que ce soit le cas, elle angoisse à imaginer que je puisse dormir dehors avec tous les prédateurs qui rôdent.

Le journaliste de La Manche Libre me confirme par courriel que l’article sera en ligne, je regarde plusieurs fois, rien. Je laisse tomber. Vers la mi-juillet, un voisin qui habite une partie de l’année à Barneville-Carteret me dit qu’il m’a vu dans la presse locale et me donne le journal qu’il a conservé. Que le monde est petit.

A l’année prochaine sur d’autres chemins.