De Duras à La Réole

16 mai

Par Dieulivol, Monségur, Bertrand du Guesclin et le duc Louis d’Anjou prennent La Réole en 1374.

Un bon petit-déjeuner et me voilà calé. Je quitte Duras pour Dieulivol. Le soleil est au rendez-vous.

Une belle côte permet d’accéder à Dieulivol en Gironde.

Le bourg est calme, aucun pigeon dans le pigeonnier.

Dans la cour de l’école c’est la récréation, les enfants s’amusent.

Tout au long de la guerre de Cent Ans, Dieulivol est une place fortifiée, de taille et d’importance modestes certes, mais qui demeure néanmoins l’enjeu d’importants combats notamment en raison de sa position de contrôle de la vallée du Drot.

Tous les érudits qui se sont intéressés à l’histoire locale ont généralement considéré que la paroisse tirait son nom du cri de ralliement des croisés partis à la reconquête des lieux saints : « Dieu le veut ! ». Aucune trace écrite ne permet néanmoins de confirmer cette thèse. Il est plus probable que le toponyme Dieulivol provienne du gascon « Dieu l’i vòl », « Dieu l’y veut » qui pourrait désigner une fortification, une « solide défense ».

L’église Saint-Pierre est construite au XIIIe siècle. Elle est fermée.

A proximité se trouve la grotte dite « de la Vierge », sanctuaire marial aménagé en 1942 par les habitants dans une cavité rocheuse. 1

Un automobiliste s’arrête à mon niveau, il me demande où je vais, à Compostelle ? non, à Monségur. Il y va faire son marché, il m’emmène. Il s’occupe d’une radio locale occitane. A Monségur il m’invite à prendre un café et la meilleure chocolatine de la région. On s’installe sous la galerie à arcades, place de la Halle et on échange pendant une demi-heure. Il veut m’interviewer sur ma balade et Bertrand du Guesclin et m’invite à le rappeler dès que j’aurai achevé ma randonnée. Merci beaucoup.

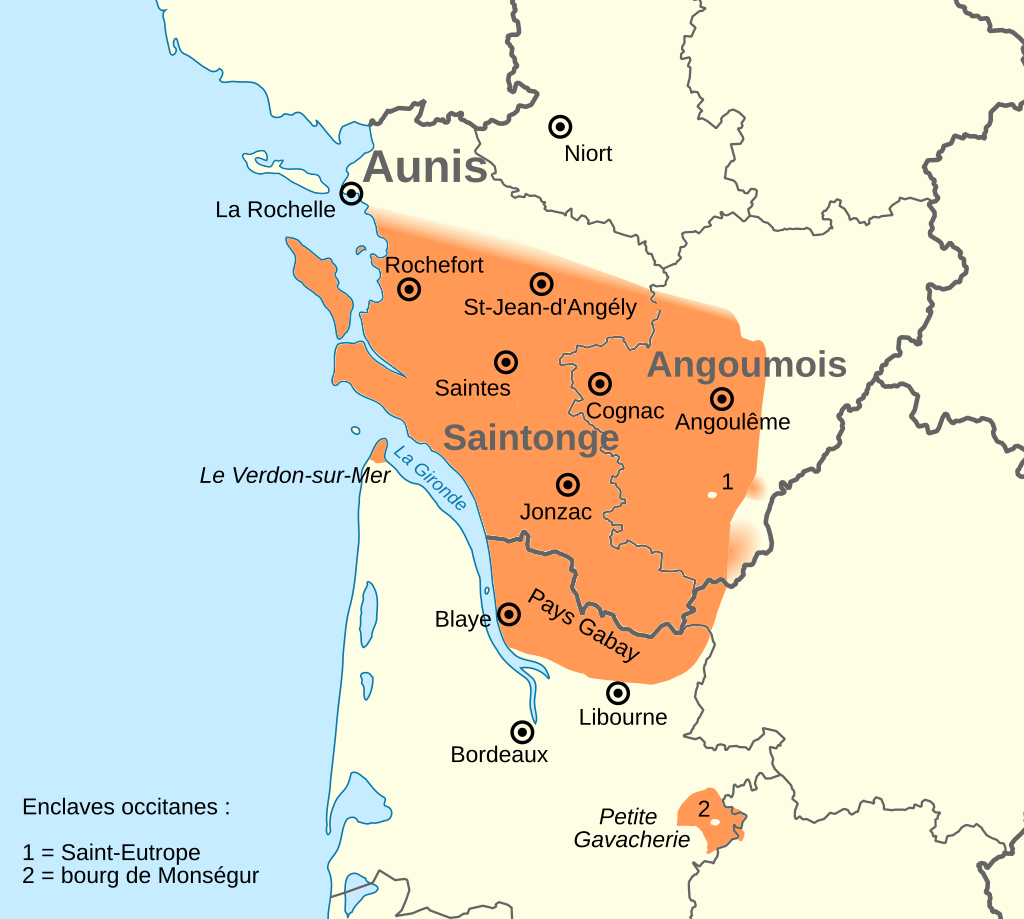

La bastide anglaise est construite sur une colline surplombant la vallée du Dropt, offrant ainsi aux habitants une protection naturelle face à l’envahisseur. Elle est fondée en 1265 par la reine d’Angleterre, Éléonore de Provence. La tradition locale veut que Monségur et ses environs ont été repeuplés en partie, après la grande peste survenue au cours de la Guerre de Cent Ans, par un transfert massif de colons venus de la Saintonge, de l’Angoumois, du Poitou, de l’Aunis. Les documents assez nombreux à partir du XVe siècle indiquent plutôt une immigration progressive et continue. Cela a entraîné la constitution d’une enclave de langue d’oïl en terre gasconne, où on parle le saintongeais. Cette zone est appelée la Petite Gavacherie ou Gavacherie de Monségur, et sa langue est appelée par les gascons le gavai [ga.baj] ou gavach [ga.baʃ ] ; les habitants eux-mêmes appellent leur langue le marot, et considèrent le terme gavache comme une insulte. Le parler qui se développe dans ce territoire est d’origine saintongeaise, mais adopte de nombreux mots gascons ; aujourd’hui, il n’est pratiquement plus parlé.

L’esclapot de Monségur est un cartulaire municipal du XIVe siècle qui contient les chartes de la commune à partir de 1265, avec les privilèges accordés par les rois de France et d’Angleterre, leur traduction est en gascon. L’ouvrage est constitué de deux tables de bois contenant quatre-vingt-trois feuillets manuscrits qui témoignent du fonctionnement administratif de la ville au Moyen Âge, de ses coutumes et de son histoire de 1265 à 1486. 2

Je me rends à la mairie et demande si l’esclapot est visible. Une des préposée me regarde d’un œil bizarre, qu’est-ce qu’il veut celui-là ? L’autre me répond qu’il n’est pas accessible aujourd’hui, je suppose que c’est la faute du marché.

Ségur, signifie « sûr ». Monségur, "mont où on est en sécurité", est établi sur un site naturellement protégé, un promontoire de 800 m de longueur sur 80 m de largeur en moyenne, pouvant atteindre 200 mètres. Le chemin de ronde fait le tour de la bastide sur 1 800 mètres. 3

Maintenant direction La Réole, toujours en Gironde.

Je fais une pause près de Saint-Hilaire-de-la-Noaille. Je finis ma journée en estafette avec un jeune menuisier, il me dépose à son bistrot préféré, Le Gypsy. Je me rends à l’Office de Tourisme, une sympathique jeune femme passe quelques coups de téléphone et, bingo, me trouve une chambre d’hôte, au pied des remparts. Bravo pour l’efficacité.

Je me promène en ville, il y a une fête médiévale.

Le patrimoine est riche.

Le nom de la ville vient du mot latin regula, la « Règle » ecclésiastique de saint Benoît que suivaient les moines bénédictins du prieuré Saint-Pierre, qui surplombe la Garonne. En 1190, le roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion en route pour la Terre sainte offre le bâtiment de l’hôtel de ville pour récompenser les bourgeois de leur fidélité au roi d’Angleterre. En 1224, le roi Louis VIII de France donne l’autorisation d’édifier la forteresse dite des Quat’Sos à l’angle sud-ouest de la ville. Cette extension du bourg se lit dans la construction successive des deux premières lignes défensives. La première, attestée dès 1219, couvre un périmètre d’environ 400 mètres autour du prieuré. La seconde enceinte protégeait l’hôtel de ville et la zone de marchés qui le bordait au nord. Cette période se caractérise par la prise de pouvoir du roi d’Angleterre, duc d’Aquitaine, au détriment du prieur. En 1324, l’ost du roi de France qui assiège le château, expérimente une nouvelle arme, les « bouches à feu » ce qui permet d’obtenir une reddition relativement rapide de la garnison du comte de Kent. C’est la première fois que le son du canon retentit en France. Au début de la guerre de Cent Ans, La Réole est assiégée plusieurs fois.

Le château des Quat’Sos (Quatre Sœurs) est fortifié à la fin du XIIe siècle. Assiégé en 1345, il est finalement en partie démantelé en 1629 sur ordre du Cardinal de Richelieu. Aujourd’hui trois tours subsistent en l’état dont celle du sud-ouest nommée la Thomasse.

Lors de la prise de Bergerac, Bertrand du Guesclin est peut-être venu à La Réole pour donner ses instructions quant au déplacement de la truye, un énorme engin pour catapulter des pierres sur les remparts et les assiégés. Cette initiative a permis de prendre Eymet.

1374 : Août-septembre : Du Guesclin et le duc d’Anjou lancent une offensive en Guyenne et prennent Penne-d’Agenais, Saint-Sever, Lourdes, Mauléon, Condom, Moissac, Sainte-Foy-la-Grande, Castillon, Langon, Saint-Macaire, Sainte-Bazeille, La Réole. 4

Des ruines de remparts parsèment la ville : trois enceintes successives des XIIe, XIVe et XVe siècles protègent la ville des envahisseurs. 5

Les rues sont envahies par les exposants et les visiteurs, je ne vais pas au château que j’ai déjà vu plusieurs fois.

Je fais mon repas sur les stands, des roubignolles, boulettes d’inspiration italienne, et des beignets aux pommes. La Garonne est à mes pieds.